Una seconda parte di ricordi davvero impetuosa. Una carrellata inedita di personaggi oppidesi rimasti proverbiali, tutti accomunati in vario modo dalla disabilità o dall'ingenuita, inevitabilmente associate spesso alla povertà. Intorno a loro una società in buona parte malata che non li aiutava ieri e che non li aiuta nemmeno oggi, se è vero che, cambiati i tempi e le piazze-teatri delle esibizioni e della persecuzione di questa gente, si continua ancora ad additare in qualche modo sui social i veri disperati di ogni situazione paesana posta fuori dai canoni del perbenismo o di una presunta " normalità". Rocco Liberti in questo pezzo supera se stesso, non solo riportando in vita persone sconosciute ai più, sebbene scolpite nella memoria antropologica locale, ma dipingendo in maniera effervescente e affettuosa una serie di categorie sociali e di situazioni. Tra esse, appunto, la Piazza, quale vetrina privilegiata di tutto il Male e di tutto il Bene imperanti nel paese, e “i piazzaioli”, gli irriducibili curiosi di tutto e di tutti, gli arbitri spasmodici della vita di ognuno. Un affresco davvero imponente della nostra civiltà perduta che solo attraverso questi freschissimi ricordi di prima mano potevamo recuperare. (Bruno Demasi)

____________________

Sul marciapiede della casa di mio nonno a fronte della piazzetta gli ospiti in sul far della sera non si facevano desiderare. Erano della partita i vicini, ma anche un paio di amici che salivano da Tresilico, don Ninu ‘u mericanu e il muratore Prochilo. Indugiava di frequente altresì ‘u vandiatùri, ‘u zzi Leu, il banditore che avvisava di volta in volta di quanto interessava la cittadinanza. Era un simpatico vecchietto pervenuto da Africo. Aveva nome Leo Sagoleo, ma chi n’era al corrente? Per tutti era ‘u zzi Leu e basta. Tale locuzione veniva estesa anche a coloro che vestivano dimessamente. La voce scherzosa in voga era: pari propriu o’ zzi Leu. Il personaggio è immortalato con la sua chitarra in una cartolina illustrata della collezione Brunetti.

Il più ricercato della comitiva era senza meno don Affronzu, ex-carabiniere con la moglie titolare del negozio più accorsato, cui noi ragazzi facevamo capo tra l’altro per l’acquisto dei testi della scuola elementare, persona gioviale. Negli anni Trenta, come tantissimi altri, aveva dovuto sopportare un fermo di polizia in seguito al noto delitto di ndràngheta del Bariàro, di cui per tantissimi anni non si è venuto a capo. Allora, non avendo alcun abitante della popolosa strada, la Rocco de Zerbi, offerto la minima testimonianza, il maresciallo Laganà, un babàu per tutti delinquenti e non, ha proceduto al fermo dei residenti adulti nella stessa, uomini e donne, in grado di poter offrire qualche positivo riscontro e li ha messi in camera di sicurezza lasciandoveli fino a che non si fossero decisi a cantare. Che diamine! Il fattaccio era avvenuto in pieno giorno e sulla pubblica via! Non avendo alcuno di essi avuto sentore di nulla, alla fine sono stati giocoforza tutti dimessi, ma il pacifico don Alfonso nelle sedute in piazzetta aveva sempre l’onere del racconto. Non si faceva pregare tanto e alla fine snocciolava quanto capitatogli tra capo e collo. In caserma uomini e donne fermati, accalcati come non mai, erano stati mollati soli a meditare su una possibile soffiata. Imperava un silenzio assoluto. Nel camerone non vi entrava e non vi usciva nessuno. Sentivano soltanto un persistente trillo del campanello alla porta d’ingresso. Il malcapitato narrava a noia con la sua voce quasi in falsetto e con la erre moscia quanto avvenuto e alla fine il suo dire culminava nell’espressione: e ndirri e ndirri e ndirri, padiva a casemma du mistedu (e drin e drin e drin, sembrava la caserma del mistero). A questa tanto attesa uscita gli astanti, che si ponevano sempre fidenti, alla fine prorompevano in sonore risate e anche quegli, tutto soddisfatto, se la rideva sotto i baffi. Dopo questa scena, che si svolgeva sul finale, si infagottava nell’immenso manto nero con un ampio risvolto legato al collo da una catenina e tranquillamente volgeva il passo verso la propria dimora.

Il viavai in piazzetta si avvertiva continuo, gli incontri erano frequenti e così pure gli spassi anche a danno dei residenti che denunciavano deficienze d’ogni tipo. Nella piazzetta sostava consuetudinariamente altro Alfonso, precisamente Don Alfonsino, di buona famiglia, ma fuori dal normale, alquanto permaloso. Alle imbeccate e spinte continue dei monelli non frapponeva tempo in mezzo a una subita reazione roteando il suo bastoncino e colpendo chi gli veniva più a tiro. Se non si stava accorti avrebbe di sicuro combinato qualche grosso guaio. L’ho presente seduto al sedile in ferro posto all’angolo opposto del Municipio, sito dove peraltro non veniva mai lasciato in pace. Ce n’erano di ragazzacci a quell’epoca! Il soggetto in questione, se non importunato, non era pericoloso. Però! Quando minimamente pensava di non essere considerato come si doveva, allora diventava una gran furia. Guai a supporre di non ritenerlo normale. Di sicuro il cervello non funzionava proprio a dovere. È noto l’episodio con al centro il tabaccaio don Michele, peraltro suo stesso parente. In un’occasione è entrato al tabacchino e ha chiesto in regalo un soldino. Quel poveretto, convinto di toglierselo di torno più speditamente, ha preso mezza lira e gliel’ha offerta. Non l’avesse mai fatto! D. Alfonsino è montato ìn bestia e si è dato a danneggiare quanto gli capitava a tiro esclamando: Io ti ho chiesto un soldino e basta e tu mi dovevi dare solo un soldino. A bloccarlo era costretta a intervenire della gente, talvolta pure le guardie comunali o i carabinieri. Evidentemente, pensava di essere malconsiderato. Di simili comportamenti se ne sono registrati parecchi. Comunque, se i monelli si accanivano a insultarlo, gli adulti per quanto possibile lo evitavano.

Il più ricercato della comitiva era senza meno don Affronzu, ex-carabiniere con la moglie titolare del negozio più accorsato, cui noi ragazzi facevamo capo tra l’altro per l’acquisto dei testi della scuola elementare, persona gioviale. Negli anni Trenta, come tantissimi altri, aveva dovuto sopportare un fermo di polizia in seguito al noto delitto di ndràngheta del Bariàro, di cui per tantissimi anni non si è venuto a capo. Allora, non avendo alcun abitante della popolosa strada, la Rocco de Zerbi, offerto la minima testimonianza, il maresciallo Laganà, un babàu per tutti delinquenti e non, ha proceduto al fermo dei residenti adulti nella stessa, uomini e donne, in grado di poter offrire qualche positivo riscontro e li ha messi in camera di sicurezza lasciandoveli fino a che non si fossero decisi a cantare. Che diamine! Il fattaccio era avvenuto in pieno giorno e sulla pubblica via! Non avendo alcuno di essi avuto sentore di nulla, alla fine sono stati giocoforza tutti dimessi, ma il pacifico don Alfonso nelle sedute in piazzetta aveva sempre l’onere del racconto. Non si faceva pregare tanto e alla fine snocciolava quanto capitatogli tra capo e collo. In caserma uomini e donne fermati, accalcati come non mai, erano stati mollati soli a meditare su una possibile soffiata. Imperava un silenzio assoluto. Nel camerone non vi entrava e non vi usciva nessuno. Sentivano soltanto un persistente trillo del campanello alla porta d’ingresso. Il malcapitato narrava a noia con la sua voce quasi in falsetto e con la erre moscia quanto avvenuto e alla fine il suo dire culminava nell’espressione: e ndirri e ndirri e ndirri, padiva a casemma du mistedu (e drin e drin e drin, sembrava la caserma del mistero). A questa tanto attesa uscita gli astanti, che si ponevano sempre fidenti, alla fine prorompevano in sonore risate e anche quegli, tutto soddisfatto, se la rideva sotto i baffi. Dopo questa scena, che si svolgeva sul finale, si infagottava nell’immenso manto nero con un ampio risvolto legato al collo da una catenina e tranquillamente volgeva il passo verso la propria dimora.

Il viavai in piazzetta si avvertiva continuo, gli incontri erano frequenti e così pure gli spassi anche a danno dei residenti che denunciavano deficienze d’ogni tipo. Nella piazzetta sostava consuetudinariamente altro Alfonso, precisamente Don Alfonsino, di buona famiglia, ma fuori dal normale, alquanto permaloso. Alle imbeccate e spinte continue dei monelli non frapponeva tempo in mezzo a una subita reazione roteando il suo bastoncino e colpendo chi gli veniva più a tiro. Se non si stava accorti avrebbe di sicuro combinato qualche grosso guaio. L’ho presente seduto al sedile in ferro posto all’angolo opposto del Municipio, sito dove peraltro non veniva mai lasciato in pace. Ce n’erano di ragazzacci a quell’epoca! Il soggetto in questione, se non importunato, non era pericoloso. Però! Quando minimamente pensava di non essere considerato come si doveva, allora diventava una gran furia. Guai a supporre di non ritenerlo normale. Di sicuro il cervello non funzionava proprio a dovere. È noto l’episodio con al centro il tabaccaio don Michele, peraltro suo stesso parente. In un’occasione è entrato al tabacchino e ha chiesto in regalo un soldino. Quel poveretto, convinto di toglierselo di torno più speditamente, ha preso mezza lira e gliel’ha offerta. Non l’avesse mai fatto! D. Alfonsino è montato ìn bestia e si è dato a danneggiare quanto gli capitava a tiro esclamando: Io ti ho chiesto un soldino e basta e tu mi dovevi dare solo un soldino. A bloccarlo era costretta a intervenire della gente, talvolta pure le guardie comunali o i carabinieri. Evidentemente, pensava di essere malconsiderato. Di simili comportamenti se ne sono registrati parecchi. Comunque, se i monelli si accanivano a insultarlo, gli adulti per quanto possibile lo evitavano.

Altro era Rroccu ba. Stazionava sempre tra strade e piazze e i discolacci non stavano a pensarci su. Lo insultavano cantilenando e dicendogliene di tutti i colori fino a che non scattava la classica molla e reagiva malamente. Alcune delle frasi che gli si lanciavano: rrocchiceju capuguardia, rrocchiceiu pallina ‘i gazzosa, rrocchiceju figghiu du’ canonicu Guida e tantissime altre di vario conio. E lui di rimando: ‘a p… di’ vostri mammi e tutto un florilegio da non si dire. Ma che avveniva? Che quando non gli dava fastidio alcuno era lui stesso a sollecitarlo! Si sedeva sui sedili in ferro delle due piazze accanto alle persone e, se nessuno parlava, lo faceva lui ripetendo e aumentando progressivamente i toni: non m’incazzu! Ti dissi ca no’ mi ncazzu. Per evitare noie le persone buone lo avevano sempre consigliato di non prendersela tanto e a non esacerbare il comportamento, macchè! Alla fine, anche se non stuzzicato, finiva per incavolarsi davvero e ne uscivano delle belle così che il tutto finiva, come di routine, in malo modo.

Sulla banchina accosto alle case Cannatà di fronte alla piazzetta bivaccava un povero storpio, Peppi, un tale che veniva irriso in ogni modo. Purtroppo, si dava a compiere atti non propriamente consoni e col bastone disturbava a noia i ragazzi che giocavano. Gente con simili problemi era del tutto abbandonata e affidata alle sole cure dalla famiglia, i cui componenti validi già per sbarcare il lunario dovevano darsi da fare in tutti i modi, altro ch’essere condannati ad accudire elementi con disabilità d’ogni tipo. All’epoca si lasciava che la strada provvedesse a tutto. Peppe rappresentava un caso, ma questo si raddoppiava all’arrivo da Tresilico di altro poveraccio, Petru. Allora sì che se ne vedevano e sentivano delle belle. I mali fatiganti piazziaioli, che non attendevano altro, aizzavano i due, i quali non frapponevano tempo in mezzo per accapigliarsi e darsele, per come potevano, di santa ragione. I duelli tra Peppe e Pietro erano ormai di prammatica. Tutto è finito con la morte di Peppe.

Peppi ‘u mmèndulu o Peppi 'ammèndula girava ‘a totula nell’intero borgo, ma con puntate anche in quelli vicini per portare la lieta novella che ‘u vanzamentu era pervenuto non so a quanti bilioni e biliardi precedendo il tutto con i saluti dei maggiorenti oppidesi e dei dintorni. Lo scopo era uguale a quello di tanti similari personaggi: scroccare qualche quattrino. Era una vita veramente grama. La tiritera era ormai consacrata. Iniziava con: Vi salutanu Careri, Simuni, Pisani (erano famiglie di Varapodio) ecc., e magari in altri paesi officiava con ceppi stanziati altrove. Quindi al suo modo aggiornava sulla situazione finanziaria rilevata al momento. La gente, adusa solo alle scarse lirette, lo snobbava, ma nella distanza lo ha ritenuto un precursore offerendo: avete visto? Peppi ‘u mmèndulu ha anticipato i tempi. Passava di casa in casa a portare la lieta novella, ma i più lo evitavano. Era particolarmente impiccione, però nessuno gli dava fastidio. Minuto di statura, vestito alla meglio e con un berrettaccio in testa, svolgeva la sua missione. Un’artista oppidese, Anna Mazzullo, tantissimi anni dopo la sua scomparsa, nel 1974, lo ha immortalato in una tela. Sembra di vederlo in azione. Di sicuro la pittrice ha ricavato il tutto da una fotografia scattata dal padre o dallo zio. Si racconta ch’egli era diventato siffattamente in seguito alla morte di una sua figliola a causa di una pentola d’acqua bollente che le si era rovesciata addosso. Appena si avvedeva che qualcuno provava ad accennarne, scappava a gambe levate. Chi voleva toglierselo di torno, ne approfittava per farvi ricorso. Lo si ricorda altresì come Milioncino e Milioncini.

|

Altro protagonista di spicco, si fa per dire, nel primo dopoguerra si è qualificato ‘u massaru Vicenzu. Quando di latte industriale c’era solo il Nestlè la popolazione veniva servita da un mandriano che lo portava a domicilio di primo mattino tirandolo dalle bestie in sul momento. Ce n’erano parecchi di siffatti operatori. Alcuni si spingevano perfino da Messignadi e da Piminoro. Tra di essi c’era anche il nostro personaggio, che si dipartiva da Zurgonadi. Tozzo e rubicondo, di chiacchiera facile, non privo di uscite e atti poco accettabili, ma senza esagerare, provvedeva anche lui alle necessità della sua clientela. Davvero molto appetibile quel prodotto sieroso, che bevevamo pure appena espresso con la mungitura. Ebbene! Arrivati i ludi elettorali il massaro è andato fuori di testa e che ti fa? Spesso e volentieri, ma soprattutto alla domenica, nel pomeriggio, si vestiva come uno sposo ed effettuava la sua avanzata sul corso ostentando un bastone con a capo un mazzo di fiori. Procedendo si dava a una serie di allocuzioni a mo’ di comizio, nel mentre vi si andavano accodando tutti i ragazzi che si trovavano per via. Quando il pittoresco corteo arrivava di fronte al Municipio l’anziano pecoraio saliva per le scale e dalla balaustra arringava il suo popolo. Pronunziava un sacco di frasi senza senso, ma la più reiterata era: Noi vogliamo la pace del mondo. Completato il primo intervento si portava sul bordo della monumentale vasca della piazzetta e reiterava il suo dire. Il passo finale era di prammatica all’altra vasca a fronte della cattedrale. All’ultimo atto il suo seguito era cresciuto a dismisura. Forse nessuno osava celiarlo dato che aveva un bastone abbastanza nodoso e sapeva bene come adoperarlo, per cui la conclusione era sempre pacifica.

Quanti poveretti con disabilità di vario genere non incappavano nelle mire delle numerose torme di monelli che si accalcavano per le strade! Alcuni più fortunati erano accolti dall’ospizio di Tresilico dovuto alla pia intraprendenza dell’arciprete Polistena, ma gli altri? Bighellonavano e diventavano preda dello spasolato di turno.

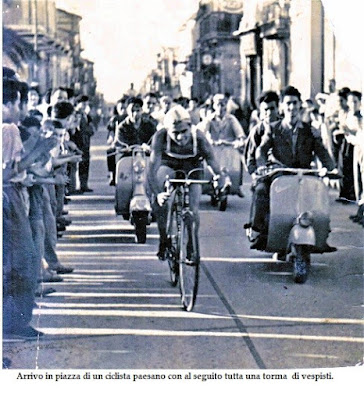

Ma non erano solo i monelli a prenderci gusto. Quando la gente si accalcava per le strade e pochissimi uscivano dal paese per andare al mare o per avviarsi inverso altri lidi, per trascorrere il tempo faceva d’uopo escogitarle tutte anche da parte dei cosiddetti grandi. Ogni scusa era buona e ogni personaggio, se non si offriva di sua natura, veniva creato. A Oppido tra ’40 e ’50 uno spettacolo domenicale sulla piazza maggiore consisteva in una pseudo corsa ciclistica operata anche da uno pseudo corridore. Centro di passaggio per le rituali carovane di quanti seguivano il giro della Provincia di Reggio, il tifo per tal genere di sport si qualificava sempre piuttosto alto, per cui più d’uno scimmiottava i vari Bartali, Coppi, Magni ecc. che nelle ricorrenti competizioni erano spesso presenti. E all’epoca c’era Peppinu, un tizio che veniva spinto all’azione dai tanti birboni, che gli dicevano ch’era un grande ciclista. Sempre più caricato, gli si dava un’antidiluviana bicicletta a pignone fisso e poco manovrabile e lo si acclamava. Tanto lo si induceva che si trovava sempre pronto all’impresa. In piazza si presentava all’appuntamento e dopo le finte operazioni di punzonatura partiva difilato accompagnato dalle ovazioni di piccoli e grandi. Lui era pienamente convinto del ruolo che ricopriva e tra le urla e le risa si avviava verso l’edicola della Madonna dei Campi. Lo seguivano altri in bicicletta e qualcuno in auto forse con una finta giurìa. Compiva il suo giro incontrandovi Tresilico, l’edicola detta e Zurgonadi, quindi si presentava sulla piazza trafelato e quasi bloccato per lo sforzo sostenuto. Accolto da schiamazzi e risate, arrivava veramente assai male in arnese, tutto sudato e con le ossa rotte. Il pesante e sforzato pedalare lo riduceva ogni volta a mal partito, ma che importanza aveva. Sulla piazza lo aspettava il trionfo con tutti presenti ad osannarlo.

Rocco Liberti